Vu pour vous dans L 'ŒIL

Les 100 ans de l'Art déco

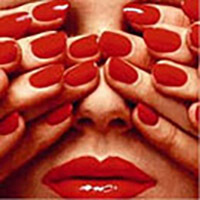

Germant dès 1910, l'Art déco s'est donné à voir en pleine apogée et sous toutes ses facettes lors de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925 à Paris. D'où l'idée de l'Œil de célébrer aujourd'hui le centenaire de ce courant artistique qui a trouvé son nom à l'occasion de cet évènement. Outre les peintures de Tamara de Lempicka et les sculptures de Jean et Joël Martel, nombreux sont les modes d'expression que l'on regroupe sous cette appellation. Cela va de l'architecture avec Henri Sauvage et Pierre Patout aux objets de Louis Süe et animaux de Paul Jouve en passant par les meubles de Jacques-Émile Ruhlmann, les décors d'André Mare et les laques de Jean Dunand. Sur le plan stylistique, c'est un fourre-tout s'adressant aussi bien aux classes aisées d'alors avec des matériaux luxueux qu'aux classes laborieuses avec des déclinaisons abordables. Les ventes d'occasion recèlent cent ans plus tard de pléthore de buffets et de poêles Art déco. Les sources d'inspiration des artistes sont extrêmement diversifiées. Ils puisent aussi bien dans le XVIIIe siècle et le style Louis-Philippe que dans les arts africains et extrême-orientaux mais aussi dans l'avant-garde viennoise ou, sortant de l'art, dans le sport, l'automobile et l'aéronautique. Le fort développement qu'a connu l'Art déco doit à la nécessité de tout reconstruire, habitations, églises, industries, principalement dans les Hauts-de-France et le Grand Est à l'issue de la Première Guerre Mondiale. Mais ce courant nouveau est également apparu au moment où la France s'équipait de gares, hôtels de villes, stades, piscines, écoles, bibliothèques, salles de fêtes, postes et hôtels. Nombre de ces réalisations adoptèrent l'esthétique dominante du moment. Et, dans la foulée, l'Art déco s'est exporté comme une trainée de poudre sur toute la planète créant une première historique car son vocabulaire formel lui permettait d'intégrer des éléments de toutes les cultures et tous les folklores. Et puis vinrent le minimalisme et le fonctionnalisme . L'Art déco ne tomba pas seulement en désuétude, il fut déprécié pour son absence de fondement théorique et d'unité esthétique. Les critiques lui reprochèrent d'avoir été contemporain de la figuration et du colonialisme. On détruisit même jusqu'à tout récemment quelques uns de ces plus beaux joyaux architecturaux. Quelques marchands et éditeurs visionnaires furent bien inspirés de sauver tout ce qu'ils purent. Car le vent finit par tourner. Aujourd'hui, le goût de l'époque se reconnaît à nouveau dans ce style très graphique aussi chic que gai. À preuve, les quelque 230 000 visiteurs de l'exposition « Quand l'Art déco séduit le monde » en 2013 à la Cité de l'architecture et les nombreuses rééditions actuelles de mobilier. Mais ce nouvel engouement masque un phénomène d'érosion qui se poursuit dans l'ombre. Plus discret que les créations phares du mouvement, l'Art déco du quotidien, principalement architectural, est régulièrement détruit pour cause de méconnaissance et d'inculture. C'est la rançon de son succès. À force d'être universel, on en devient banal, invisible et dénué de toute valeur.

Illustration : En Bugatti verte de Tamara de Lempicka (1929)

Zola photographe

à propos de l'exposition Zola photographe à l'Espace Richaud du 19 février au 20 avril

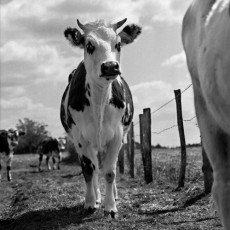

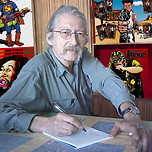

Prendre une photo d'un être, un lieu ou un objet, c'est le décrire entièrement en une seule phrase, un seul moment. Ce pouvoir de description instantané captant simultanément tous les détails d'un sujet ne pouvait que fasciner un écrivain naturaliste comme Zola qui, plus que simplement réaliste, cherchait à capter la nature profonde, l'essence des choses. Et l'histoire de ce regard à travers l'objectif est d'abord amoureuse. Bien que marié, Émile Zola est en effet tombé amoureux de Jeanne Rozerot, la lingère qui figurait parmi les trois domestiques du couple. L'été de la naissance de cette passion, l'écrivain a en effet été initié à la manipulation d'un boîtier par son ami Victor Billaud, journaliste et photographe. La photo n'avait alors qu'une cinquantaine d'années. Zola attendit encore six ans avant de se lancer. Il se forme seul en photographiant la vie ses deux foyers, celui de sa femme à Médan et celui de sa maîtresse et des deux enfants qu'elle lui a donnés à Verneuil. Il passe ensuite à des photos de ville, Paris et Rome puis Londres lors de l'exil suivant son réquisitoire J'accuse lors de l'affaire Dreyfus. C'est à chaque fois la vie quotidienne de la cité qu'il cherche à capter. Car Zola était tout sauf un pur photographe amateur. Il s'est passionné pour les aspects techniques de son art, achetant plusieurs appareils et installant un laboratoire de développement dans chacune de ses deux maisons. Il laisse derrière lui un fonds de quelque 2 000 négatifs ! La photographie qu'il étudiait avec méthode était pour lui « pleine de mystères et de déboires ».

Il photographia même la Tour Eiffel de nuit lors de l'Exposition universelle de 1900 ce qui constituait un petit exploit technique avec un appareil de l'époque. Il est vrai qu'Émile Zola avait un œil d'artiste. Il avait aiguisé son regard en dessinant depuis toujours. Enfant, il taquinait le crayon tandis que son ami Paul Cézanne écrivait des vers. Et même lorsqu'il se lance dans l'écriture d'abord journalistique puis romancière, il conserve l'habitude de préparer ses écrits par quelques croquis. Comment s'étonner alors si certaines de ses photos évoquent par leur sujet voire leur cadrage, l'une une Rue de Paris, temps de pluie de Gustave Caillebotte et une autre une Femme à sa toilette de Berthe Morisot ? Il n'a pas simplement pris une photo du boulevard des Batignolles et de Jeanne Rozerot. Et quand il prend cette dernière allongée sur un divan, la composition de l'image évoque irrésistiblement La Dame aux éventails d'Édouard Manet dont il avait défendu Le Déjeuner sur l'herbe et sa nudité qui fit scandale. « On a souvent une image figée de Zola, écrivain, journaliste, défenseur de Dreyfus et dénonciateur de la misère. » déclare Bruno Martin, chargé de fonds au département de la Photographie de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie qui a acquis l'ensemble des négatifs de Zola. Fort de cette connaissance du Zola photographe , il estime que l'on résume à tort l'homme entier à l'homme public grave et combatif plongé dans les conflits ouvriers. Le Zola intime qu'il connaît comme personne était tendre et affectueux, capable de s'émerveiller pour un visage, un paysage. L'écriture, moins encore que la photo, ne capte jamais totalement la vie.

Illustration : Autoportrait au Béret par Émile Zola (1902)